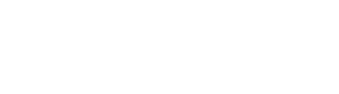

山形県川西町の老舗菓子店

菓子司 「十印」

天地人(NHK大河ドラマ)直江兼続ゆかりの地に

ちなんだキャラクター「羊羹かねつぐ君」

十印は、当代で二十代目。

其の昔、直江兼続や初代藩主

上杉景勝が、米沢城主として

駆け抜けた時代から

塩問屋を営んでおりました。

こうして、米沢藩の塩問屋であった頃の

名残を偲んで作られたのが、

『塩小倉』でございます。

雪深い里の味、甘味に生かした塩の味、

『塩小倉』を、ぜひ御賞味下さいませ

米沢藩の塩問屋十印より

時をかけ生まれた『塩小倉』

塩小倉羊羹(大)

栗羊羹(大)

梅羊羹(大)

煉羊羹(大)

各種羊羹(小)

塩小倉(ひと口羊羹)

いいよかん(ひと口羊羹)

豊年

栗

峠

みそ松風

絹仕立て 葛あずき

絹仕立て 葛まっちゃ

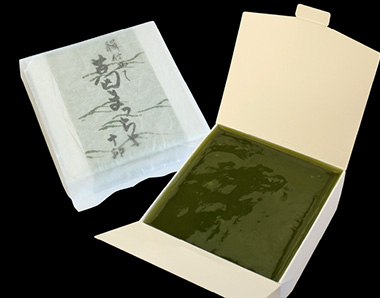

羊羹好きで知られる、「天地人」の原作者

火坂雅志氏にも喜んでいただいた塩小倉。

NHK大河ドラマ「天地人」の原作者 火坂雅志氏は大の羊羹好きで各地の名物羊羹を訪ねまわられたそうです。当店にも取材で来店され、塩小倉を求められました。その塩小倉と十印との出会いが小学館から発行された『羊羹合戦』のあとがきで紹介されました。

いろいろと情報を集め、羊羹について知りつくしたような気になっていたところ、最近になって、思いがけぬ逸品に出会った。 羽前小松(山形県東置賜郡川西町)にある十印菓子店の、

―――塩小倉

である。

大納言の粒が入った小倉羊羹なのだが、隠し味にほんのりと塩が効かせてあり、それが懐かしく、奥深い風味をかもしだしている。

製造元の十印菓子店にも由来がある。

そもそも、「十印」を商標とする金子家の先祖は、回船問屋をいとなんでいた。関が原合戦前後の激動の時代、越後の領主だった上杉家が会津若松、さらに出羽米沢へ移封になると、米沢藩の御用商人として塩問屋の看板を掲げるようになった。

金子家が店を構えたのは、越後の海岸から米沢城下へ塩やイサバ(塩魚、干物)を運ぶ越後街道に面した羽前小松の地であった。塩問屋「十印」はおおいに繁盛し、米沢藩の侍や村々の肝煎りたちに金を用立てることもしばしばであったという。

ために、

「置賜地方の(米沢盆地)の経済は、十印でわかる」 とまで言われた。

明治になってから、塩が専売となったため、十印は菓子屋に転業し、かつての名残を「塩小倉」にとどめているのである。 その歴史を振り返るだけでも、羊羹はひときわ味わい深い。

火坂雅志著『羊羹合戦』(小学館刊)より

人も、物も雪国育ち。

飯豊颪に培われた風土の味と心を、今後も届け続ける所存でございます。 どうぞ、末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

十印店主

一、米沢藩と十印の歴史

小松宿駅の問屋に金子十三郎がありました。その子孫が、現在の菓子舗十印十八代目であります。

米沢藩時代の制度により、宿場問屋という藩主によって軍事、経済の面から設置された機関、宿駅の一切の業務を行っていたのが金子十三郎家。

直江兼続や初代藩主上杉景勝が米沢城主として駆け抜けた時代、日本海の商港酒田から最上川を運んだ塩を山形で水揚げし、山間部にある現在の川西町まで運び、塩問屋を営んでおりました。

九代目藩主上杉鷹山の頃にはイサバ問屋となるのですが、一般には塩問屋として知られております。

二、問屋としてのはたらき

宿場問屋とはその宿場の有力者で資力を持つものでなければできないことであり、宿場問屋をつとめた有力者は伊達時代の在郷家臣が土着帰農して土豪的在地勢力となったものが多いといわれております。この金子十三郎も上杉氏入部以前から上小松村にいた豪農でありおそらく伊達時代の在郷家臣であったものであろうと思われます。

宿駅は藩主によって軍事、経済の面から設置された機関でしたので商用物資も輸送したが公用物資人馬の遞送を第一義的任務とされておりました。その中心的なはたらきをするのがこの問屋であり伝馬をそろえ人足を徴発し物資の受払い、輸送計画と実施、役銭手数料の取立て等宿駅の一切の業務を行っていたのです。このためには肝煎同様の人望がなければならずみずからの営利をはかるは勿論であるがそれだけの資力がなければならなかったようです。

金子十三郎の公的な地位は「上杉家在郷馬上」に格附けされ「七人扶持町医師並」の待遇を得ておりました。あとに十人扶持を与えられておりますが、それは米沢藩の専売品、米の請払い、――臘、青苧や米の輸送、売りさばきなど――桑の植栽を藩に進言して殖産興業に尽力し、最上川舟運に小鵜飼舟採用をすすめて交通運輸に尽力し、あるいは江戸藩邸焼失の安永元年に一三〇〇貫文(二三七両)の献金をおこなった等、米沢藩の経済振興に大きな貢献をしたことによります。

三、イサバ(塩魚、干物)問屋と塩問屋

金子十三郎家はイサバ問屋であり、塩の問屋でもありました。一般には塩問屋として知られ、同家の書上げた由緒によると宝永年間(1704~1710年)にイサバ問屋になったと書いてあります。

元禄11年(1698年)の最上街道の宿場大橋村(赤湯南方)の輸送記録に「塩 小松へ二十九駄 駄賃四貫四百四拾七文」という文章が残っております(藩制成立史)。酒田から最上川を運んだ塩を山形で水揚げして陸路大橋村まで運び、ここから小松の塩問屋に廻送したのでしょう。この小松の塩問屋が金子十三郎家であり宝永の前、元禄の頃あるいはそのもっと前から塩商人であったと思われます。

四、塩問屋から菓子屋へ

明治になって塩が専売となったため、十印は現在の菓子屋に転業することとなりました。

今の家業である菓子と先祖の塩問屋《塩と砂糖》一体という至難のテーマに取り組み、米沢藩の塩問屋をしておりました名残を偲んで、ようやく完成したのが「塩小倉」でございます。

人も、菓子も、雪国育ち。 米沢藩の塩問屋をしておりました頃より培われた優しい風土の味を、 お客様のご賞味にお応えできますよう、努力して居ります。 自画自賛の不得手な、弊店でございますが、どの品々も郷土の心によせて、「旬」の味をお楽しみ頂けますよう 心がけてございます。 どうぞご賞味の上、ご愛顧いただけましたら幸いと存じます。

店 主

店舗の紹介

営業時間 8:30 ~ 18:00

定休日 毎週水曜日

住 所 〒999-0121

山形県川西町上小松1574

TEL/FAX TEL.0238-42-3044

FAX.0238-42-3144

【交通のごあんない】

JR米坂線羽前小松駅より5分

国道287号線 川西町役場となり

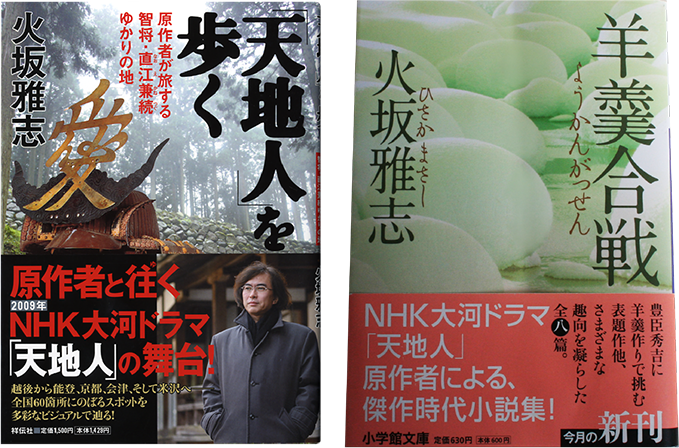

詩人・真壁 仁氏より寄せられた作品

十印は、 お客様の氣持ちを大切に、 これからも「心」を作りつづけてまいります。